详情页

DETAIL

金融支持新型消费加快发展

发布时间:2025年07月17日

作者|王莉娜王涛「北方工业大学;首都经济贸易大学」

文章|《中国金融》2025年第13期

导读:推动新型消费扩容提质离不开金融的支持,应继续加强金融政策与消费政策的协同,使金融更好地服务实体经济,激发全社会内生动力

《提振消费专项行动方案》(以下简称《方案》)强调要大力提振消费,全方位扩大国内需求。随着我国经济转型升级与消费结构的优化,数字消费、“人工智能+消费”、低空经济、健康消费、游轮航线和旅游产品等新型消费已成为推动高质量发展的重要引擎。推动新型消费扩容提质离不开金融的支持,应继续加强金融政策与消费政策的协同,使金融更好地服务实体经济,激发全社会内生动力。

加强金融支持新型消费的重要意义

在宏观经济层面,金融支持新型消费是推动经济高质量发展的重要引擎。新型消费是指基于新技术、新业态形成的消费行为和消费方式,对技术发展具有溢出效应。金融资源的注入能够加速技术从实验室到市场产品的转化进程,带动相关产业链从上游材料研发到下游产品的服务增值,有效推动产业链向高附加值环节延伸。同时,新型消费的发展也能倒逼传统技术设施的研发更新,如低空旅游航线的开通与发展需要导航系统、空域管理技术的提升,从而催生其技术升级迭代。

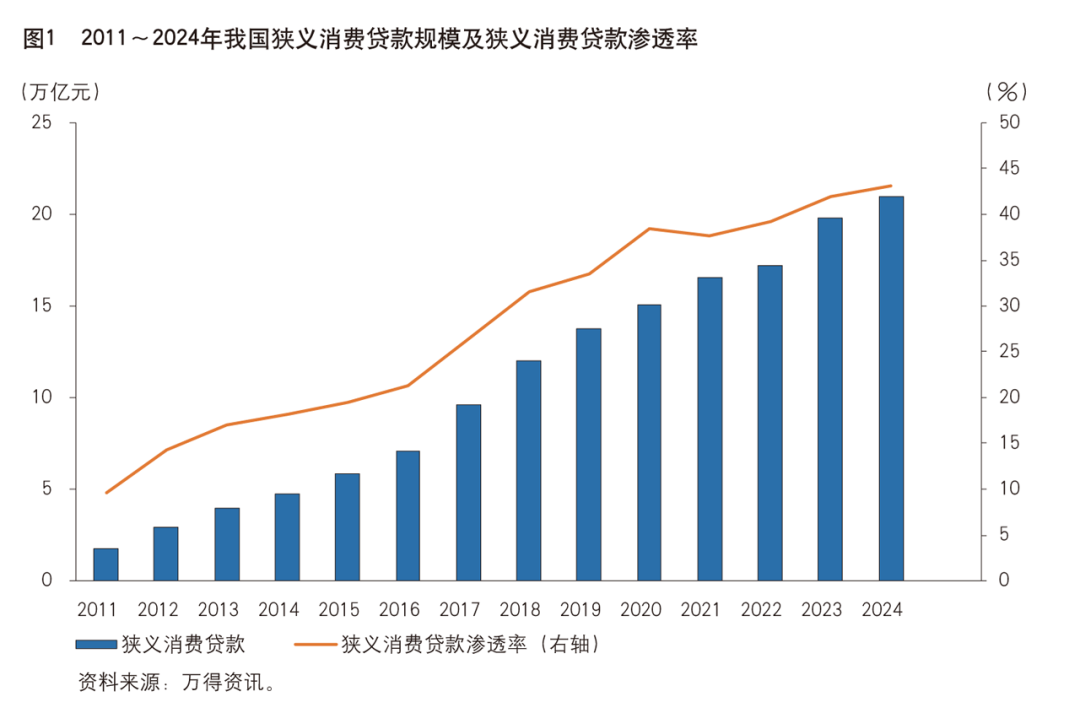

在微观消费层面,金融工具创新能够降低消费门槛,优化支付体验,显著释放居民多层次消费潜力。伴随消费分期、金融租赁等金融工具的使用,我国不含房贷的狭义消费贷款规模从2011年的1.73万亿元增加至2024年的21万亿元,狭义消费贷款渗透率从2011年的9.56%提升至2024年的43.05%(见图1)。同时,通过促进需求侧升级可以反向赋能供给侧结构性改革。例如,结合可穿戴设备的数据监测模式,保险公司将保费定价与用户运动量、睡眠质量动态挂钩,推动居民健康管理从被动治疗转向主动防御,也推动了保险行业从定制化到场景化的创新变革。

在资源配置层面,金融支持新型消费的核心价值在于破解传统产业资本沉淀与新兴领域融资饥渴并存的资源错配困局。金融机构通过绿色信贷倾斜、供应链金融定制等工具,引导社会资本从钢铁、建材等过剩领域向高附加值消费赛道转移。这种转移不仅可以有效提升资本使用效率,更可以通过技术进步与资本驱动的“双螺旋”效应强化产业竞争力。

在国际竞争层面,金融在“人工智能+消费”等领域的超前布局,有助于我国在国际领域抢占技术制高点、增强产业链韧性。一方面,能够有效增强我国在新型消费品关键技术指标制定中的话语权,提高中国标准在国际技术领域的通过率与认证率;另一方面,金融工具创新能够有效优化企业的生产成本,进而扩大其海外用户规模、提升其全球市场份额。同时,在企业面临国际并购时也能够得到有效的金融支持,使得相关企业的产业链垂直整合能力得到有效提升。这种“金融支持—技术标准—产业生态”三位一体的支撑体系,不仅可以抵御国际市场上外部技术的封锁风险,更能有效促使我国在人工智能、低空装备等消费产品赛道的全球价值链位势持续上移。

金融支持新型消费加快发展面临的挑战

一是传统金融产品与新型消费需求存在结构性错配。新型消费以轻资产、高技术为主要特征,然而传统的金融产品对知识产权、数据资产等无形资产的评估能力薄弱,导致部分新业态无法得到有效的金融支持。消费场景的快速迭代也凸显了供需矛盾,如低空旅游、自动驾驶等新兴消费领域,目前仍缺乏定制化的保险产品,而现有的保险条款对技术风险覆盖不足,导致消费者参保率远低于行业平均水平。

二是资本市场对新型消费业态的支撑不足。目前,我国已建立起了涵盖主板、创业板、科创板、中小板的多层次资本市场体系,然而针对新型消费的有效支撑尚未形成。主板和创业板的上市标准偏重盈利性指标,使得处于初创期或暂未盈利但技术领先的新型消费类科技企业难以通过上市渠道获得有效资本补充。而不动产投资信托基金(REITs)虽然主要投资于不动产,但是低空旅游设施、智能仓储中心等由于在初期存在权属复杂、收益不确定性高等因素,仍然被多数基金排除在底层资产范围之外。此外,我国风险投资的退出渠道相对狭窄,也导致社会资本针对新型消费的早期投资意愿低迷。

三是金融机构风险缓释机制缺位,抑制其金融产品供给意愿。当前,我国新型消费领域存在的风险与金融机构的风险承受能力之间矛盾较为突出。就商业银行而言,针对消费类科技企业发生技术路线突变、产品市场接受度不确定等风险,仍然缺乏针对性的风险对冲工具,因此仅能通过事前提高利率与设置抵押物等要求转嫁贷款风险。保险领域也基本类似,尚未建立系统性的风险分散机制,单一保险机构往往难以承保低空旅游、健康管理等“长尾”风险,导致保险公司供给此类保险产品的意愿低下。

四是新型消费领域的金融科技应用相对滞后,对金融服务的精准性造成影响。客户的消费行为与健康监测、企业的销售数据与客户规模等多维数据,往往分散于电商、医疗、物流等各消费平台。当前,我国金融机构与各消费平台之间暂未建立数据共享机制,数据壁垒使其难以通过分析数据对各新型消费类企业构建精准的信用模型,从而使得新型消费类企业因数据不全而导致的被拒贷率远高于其他类型企业。并且,区块链、智能合约等技术在支付结算、纠纷解决等场景的应用也尚未普及,使得新型消费的投诉比例较高。

相关政策建议

创新金融产品体系,强化全周期融资支持。针对新型消费技术迭代快、资产结构轻的特征,需围绕企业生命周期的阶段差异,提供创新性的融资服务组合。在前端研发阶段,健全与技术研发相关的金融工具,由商业银行与科技评估机构联合设计动态利率模型,根据技术成熟度测评结果浮动定价,实现企业研发投入与信贷支持的周期匹配;在中端转化阶段,深化知识产权证券化实践,建立政府引导型增信基金,为数据资产、专利池等无形资产证券化产品提供分级担保,降低消费类科技企业发行金融资产的门槛;在后端扩张阶段,构建新基建场景的融资生态,针对低空经济航站、智能仓储节点等重运营资产,开发建设期与运营期相结合的结构性产品,允许金融机构按运营收益的比例动态调整还款周期。通过风险补偿机制、信用派生工具与场景金融方案的协同推进,形成覆盖技术价值链的融资服务生态,加速实验室成果向消费级产品的转化。

拓宽资本市场融资渠道,引导社会资本参与。构建适配新型消费类企业特征的多层次资本市场体系,重点关注对传统融资约束的突破。证券交易所可通过设立覆盖低空经济、人工智能等领域的主题指数基金,提供标准化的资本市场产品,降低社会资本的参与门槛。推动消费新基建的资产证券化创新,将低空旅游设施、智能仓储中心等纳入REITs底层资产范围,盘活存量资产并吸引长期资本。优化风险投资的退出路径,允许技术领先企业以研发投入强度替代短期盈利等指标,激发早期资本的投入意愿,引导社会资本向高成长性消费赛道集聚。

优化风险分担机制,破解金融机构顾虑,构建多层次风险缓释体系。通过建立财政与金融机构共担的风险补偿基金,对技术驱动型消费贷款损失提供相应的分层补偿,从而增强银行的信贷供给意愿。针对自动驾驶、低空旅游等风险高波动场景,适当推广联合承保机制以分散系统性的风险敞口。通过补偿、分散、对冲等多重机制的协同,降低金融机构参与新型消费的边际风险成本,从而引导资本从观望转向实质性投入。

强化金融科技赋能,提升金融服务精准性。一方面,推动建立跨部门、跨场景的消费数据融合平台,明确电商、医疗、物流等关键领域的数据接口标准与分级授权规则,为金融机构开发场景化的信用评估模型提供合规基础,重点破解轻资产科技企业的风险定价困境;另一方面,加快区块链、智能合约在跨境消费结算、保险即时理赔等场景的标准化应用,通过制定智能合约法律效力认定指南与技术安全规范,实现交易条件自动触发与争议处置流程优化,降低新型消费服务纠纷发生率。同时,需建立消费新赛道动态监测机制,利用机器学习等工具实时追踪融资热度、技术成熟度与市场饱和度,对低空旅游、超高清视频等高风险领域实施资本流动阈值预警与穿透式监管。通过数据治理、技术嵌入与风险防控的协同推进,推动金融服务从被动响应转向生态化赋能,形成需求精准识别、资源动态配置、风险前瞻管控的新型消费金融支持范式。■

(实习编辑韩明书)

消费者保护

消费者保护